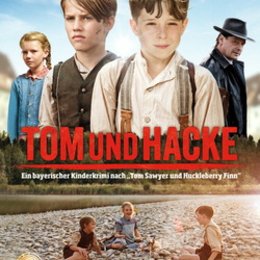

Eine Kleinstadt in Bayern, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Tod seiner Eltern lebt Tom bei seiner Tante Polli. Doch anstatt ihr zur Hand zu gehen, hat Tom nur Streiche im Kopf, die er zusammen mit seinem besten Freund Hacke ausheckt. Eines Nachts werden die beiden Zeugen eines Mordes, für den nun ein Unschuldiger bestraft werden soll. Doch Tom und Hacke haben ja gesehen, wer es wirklich war. Jetzt muss wirklich ein raffinierter Plan her, den Mörder zur Strecke zu bringen. Die Geschichten rund um Tom Sawyer und Huckleberry Finn von Mark Twain kennt auch heute noch jedes Kind. Die Idee von Regisseur Norbert Lechner, diese beiden Figuren in das südliche Nachkriegsdeutschland zu verpflanzen, erweist sich als sehr stimmig. Geschichte und Ausstattung wirken bis ins kleinste Detail authentisch, dazu kommen gut aufgelegte Darsteller, die sichtlich Spaß am Spiel haben. Die Hauptfiguren lassen den Zuschauer eintauchen in die kindliche Welt der Jungs, die durch Mut, Einfallsreichtum und vor allem ihre Freundschaft alle Probleme meistern können. Originelle Version einer bekannten Geschichte mit deftigem bayerischen Dialekt - Mark Twain wäre stolz gewesen.

Jurybegründung:

Der Film erzählt von den beiden Freunden Tom und Hacke, die der Drehbuchautor Rudolf Herfurtner vom 19. ins 20. Jahrhundert geholt hat. 1945 spielt die Geschichte der beiden in einem kleinen Ort in Niederbayern.

Ein bayerischer Kinderkrimi vor dem Hintergrund von Schwarzmarkt, Schiebereien und Anarchie, der sich ganz und zu Recht auf seine Darsteller und die Atmosphäre verlässt, die der Regisseur detailgenau inszeniert hat. Die Probleme der Nachkriegszeit werden vermittelt. Weil die Erwachsenen vorwiegend mit der Beschaffung der lebensnotwendigen Dinge beschäftigt waren, blieb den Kindern viel Raum für Abenteuer und eigene Interessen. Dass dabei auch gefährliche Situationen zu bewältigen waren, zeigt der Film, ohne dabei in klischeehafte Muster zu verfallen.

Das Konzept des Films, Parallelen zwischen der Jugend der beiden Vorbildfiguren Mark Twains und der Jugend im Jahr 1945 aufzuzeigen, funktioniert bestens. Der Film hält zwischen Spannung und Entspannung einen guten Rhythmus, die bedrohlichen Situationen eskalieren im richtigen Moment und sind gut dosiert, dank stimmiger Dramaturgie. Ausstattung und Filmmusik unterstützen diesen Eindruck optimal. Der anarchische Zustand der Gesellschaft wird kindgerecht vermittelt, indem die Themen Freundschaft, Vertrauen und Zusammenhalt ohne pädagogischen Zeigefinger zur Geltung kommen.

Der insgesamt angenehme Eindruck, den der Film bei der Jury hinterließ, wird durch eine gewisse, wenn auch nicht zu unterschätzende Einschränkung getrübt: der Ton des Films, aber vor allem die Sprache, der Dialekt bereiteten allgemein große Verständnisschwierigkeiten. Besonders die Eröffnungsszene des Films verliert dadurch ihre Wirkung. Das wurde umso mehr bedauert, da der Film im übrigen als rundum gelungen empfunden wurde.

Quelle: Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)