The International: Raffinierter Verschwörungsthriller über einen Interpolagenten, der einflussreichen Banken ihre Beteiligung an einem internationalen Waffenhändlerring nachweisen will.

Handlung und Hintergrund

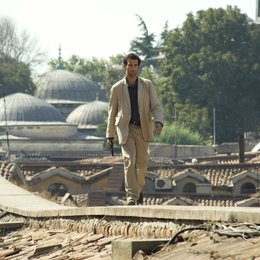

Interpol-Agent Louis Salinger (Clive Owen) führt eine brisante Untersuchung an: Er will die mächtigsten Banken der Welt zu Fall bringen, indem er ihnen Beteiligung an Waffenhandel, Korruption und Mord nachweist. Die New Yorker Staatsanwältin Eleanor Whitman (Naomi Watts) steht ihm bei seinen gefährlichen Recherchen zur Seite. In der riskanten Hetzjagd um den Globus setzen die beiden ihr Leben aufs Spiel, denn die Hintermänner schrecken vor nichts zurück.

Das erste amerikanische Projekt von Tom Tykwer („Das Parfum„) ist ein kompromissloser Verschwörungsthriller in der Tradition von „Der Dialog„. Europa und USA sind der Schauplatz von Intrigen und falschen Fährten in einem atemberaubenden Actionwerk mit internationaler Starbesetzung.

Ein obsessiver Interpol-Agent steht an der Spitze einer Untersuchung, die den mächtigsten Banken der Welt eine Beteiligung an Waffenhandel, Korruption und selbst Mord nachweisen soll. An seiner Seite weiß der Agent eine New Yorker Staatsanwältin: Beide begeben sich bei ihren Recherchen in akute Lebensgefahr, zumal ungewiss ist, wem man trauen kann und wem nicht.

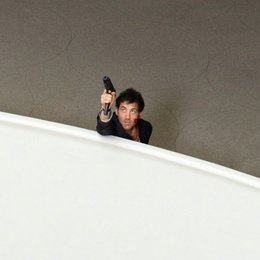

Egal welchen Hebel Interpol-Agent Louis Salinger auch immer ansetzt, die von ihm verfolgte Bank ist ihm einen Schritt voraus. Zeugen verschwinden oder sterben, Beweismittel werden gefälscht. Mit der New Yorker Staatsanwältin Whitman unternimmt der Agent einen weiteren Versuch, eine Schwachstelle des Erzfeinds aufzudecken. Ein italienischer Industrieller mit Politambitionen will aussagen. Er wird vor den Augen der Ermittler ermordet, die sich an die Fersen des Killers der Bank heften und ihm nach New York folgen.

Darsteller und Crew

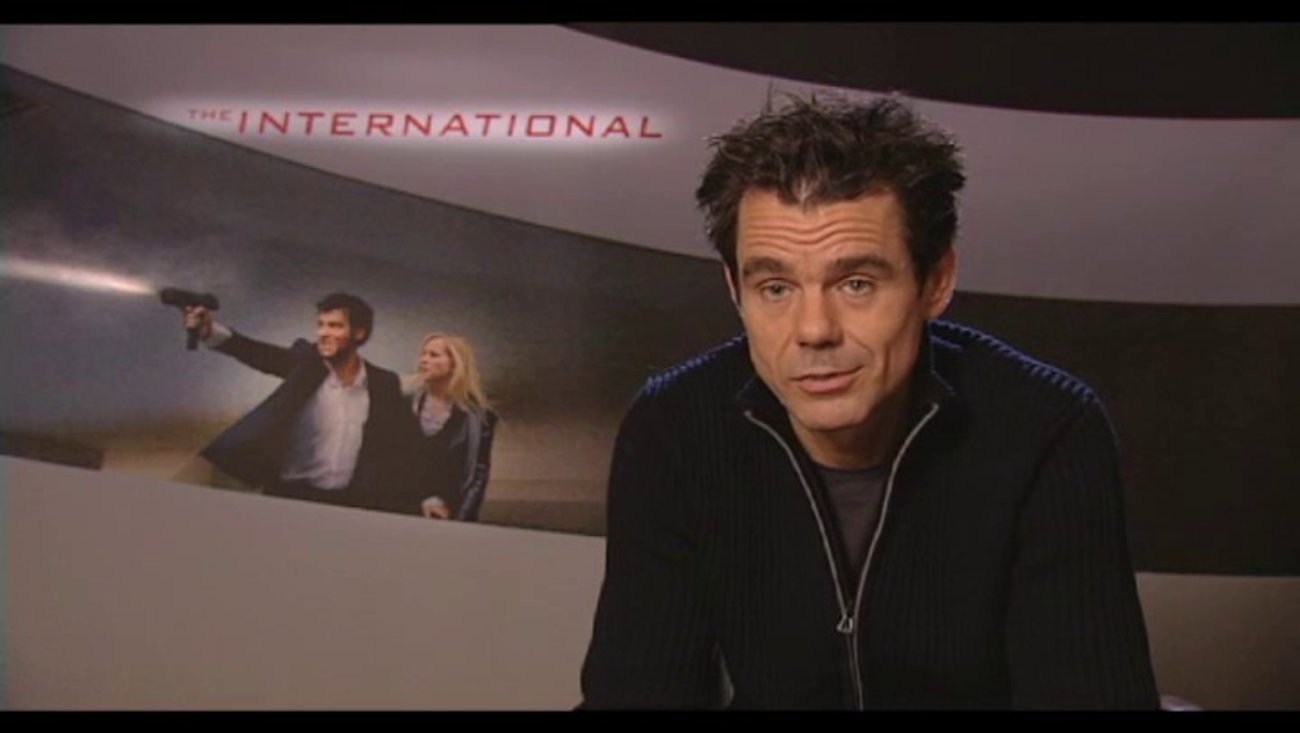

Regisseur

- Tom Tykwer

Produzent

- Alan Glazer,

- Ryan Kavanaugh,

- Charles Roven,

- Richard Suckle,

- Lloyd Phillips

Darsteller

- Clive Owen,

- Naomi Watts,

- Armin Mueller-Stahl,

- Ulrich Thomsen,

- Axel Milberg,

- Brian F. O'Byrne,

- Remy Auberjonois,

- Ty Jones

Drehbuch

- Eric Warren Singer

Musik

- Tom Tykwer,

- Reinhold Heil,

- Johnny Klimek

Kamera

- Frank Griebe

Schnitt

- Mathilde Bonnefoy

Casting

- Francine Maisler