Central do Brasil: Bewegendes, witzig-trauriges Roadmovie um ein ungleiches Paar.

Handlung und Hintergrund

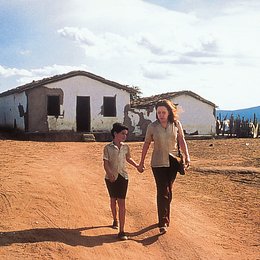

Die verbiesterte Lehrerin Dora verdient ihren Lebensunterhalt damit, daß sie am Hauptbahnhof von Rio de Janeiro Briefe für Analphabeten schreibt. Mißmutig wie sie ist, schickt sie sie oft gar nicht ab. Als eine Kundin überfahren wird, nimmt sie sich zunächst widerwillig deren Sohn an und macht sich auf den Weg, seinen verschollenen und versoffenen Vater zu suchen.

Rio de Janeiro, Hauptbahnhof: Dora, eine verbitterte Ex-Lehrerin, schreibt Briefe für Analphabeten, um sich ihre karge Rente aufzubessern. Sie begegnet dem neunjährigen Josué, der gerade durch einen tragischen Unfall seine Mutter verloren hat und nun seinen verschollenen Vater sucht. Dora peinigt das schlechte Gewissen, weil sie einen für Josués Vater bestimmten Brief, den dessen Mutter ihr einst gegeben hatte, nicht abgeschickt hat. Sie entschließt sich, den Halbwaisen auf seiner Reise ins brasilianische Hinterland zu begleiten…

Bewegendes, witzig-trauriges Roadmovie um ein ungleiches Paar.

Darsteller und Crew

Regisseur

- Walter Salles

Produzent

- Elisa Tolomelli,

- Lillian Birnbaum,

- Donald Ranvaud,

- Tom Garvin,

- Arthur Cohn,

- Martine de Clermont-Tonnerre

Darsteller

- Fernanda Montenegro,

- Marilia Pera,

- Vinicius de Oliveira,

- Soia Lira,

- Othon Bastos,

- Otavio Augusto,

- Stela Freitas,

- Matheus Nachtergaele,

- Caio Junqueira

Drehbuch

- Joào Emanuel Carneiro,

- Marcos Bernstein

Musik

- Antonio Pinto,

- Jaques Morelembaum

Kamera

- Walter Carvalho

Schnitt

- Isabelle Rathery,

- Felipe Lacerda