Mammut: Komplexes und bewegendes Drama über eine wohlhabende New Yorker Familie, deren Leben bei einem Thailand-Urlaub auf den Kopf gestellt wird.

Bewegendes Drama über eine wohlhabende New Yorker Familie, deren Leben bei einem Thailand-Aufenthalt des Familienoberhaupts auf den Kopf gestellt wird.

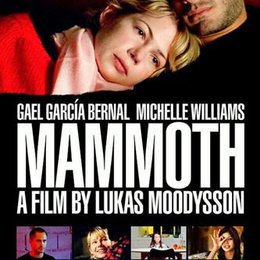

Von dem ansteckenden Enthusiasmus seiner frühen Arbeiten ist nichts mehr übrig geblieben. Aber immerhin kehrt der Schwede Lukas Moodysson, einer der talentiertesten europäischen Filmemacher, nach zwei radikalen Ausflügen in den experimentellen Film mit „Ein Loch im Herzen“ und „Container“ mit seiner sechsten Arbeit wieder zum Erzählkino zurück, das Vergleiche mit dem aktuellen Weltkino eines Olivier Assayas oder Alejandro González Iñárritu förmlich herausfordert - nicht nur weil er den beiden handwerklich in nichts nachsteht, sondern auch weil er deren Vision von der modernen Welt als weit verzweigtes, aber eng miteinander verstricktes Dorf teilt. Dem coolen Pragmatismus von Assayas und der Spiritualität von Iñárritu setzt Moodysson eine gewisse Naivität entgegen, die in „Mammut“ lange Zeit für ihn arbeitet, ihn aber auch in entscheidenden Momenten erzählerische Entscheidungen treffen lässt, die letztlich dazu führten, dass dem Film bei seiner Weltpremiere auf der Berlinale auch so mancher Buh-Ruf entgegenbrandete: Seine Botschaft, dass wir alle Verantwortung tragen, weil wir alle irgendwo Eltern oder Kinder haben, ist doch etwas dick aufgetragen und vielleicht auch etwas heuchlerisch, angesichts der Tatsache, dass er sich als Hauptfigur einen Selfmade-Multimillionär der Generation Web 2.0 ausgesucht hat, der in eine tiefe Sinnkrise gestürzt wird. Andererseits verstellt die Kritik den Blick vor einem Film, der großartig aussieht, toll gespielt wird und sich bestenfalls den Fehler gestattet, das Herz auf dem rechten Fleck zu tragen, aber beim Formulieren seiner Aussage übers Ziel hinauszuschießen. „Mammut“ ist einfach kein Film, der Antworten bereithält, sondern Fragen stellt, der ausprobiert und auf Suche geht in einer Welt, die so klein geworden ist, dass sie einem den Atem rauben und den Blick aufs Wesentliche verstellen kann. Vor allem Vergleiche mit „Babel“ drängen sich auf, wenn man in dem in Thailand, New York, Schweden und auf den Philippinen gedrehten Film dem Helden Leo, gespielt von Iñárritu-Regular Gael García Bernal, bei der Flucht vor dem perfekten Leben zusieht: Er lebt in New York, sieht toll aus, hat eine Wahnsinnswohnung in Soho und Geld wie Heu, ist verheiratet mit der hinreißenden Ellen, die erfolgreich als Chirurgin arbeitet, gespielt von Michelle Williams in einer Rolle, die wie ein Vorspiel für ihren tollen Part in „Blue Valentine“ wirkt, und er hat eine bezaubernde, von einem Kindermädchen liebevoll umhegte achtjährige Tochter, die ihn liebt, auch wenn sie ihn wegen seiner Geschäftsreisen nur selten sieht. Und obwohl ihm ein bevorstehender Multimillionendeal in Asien, für den er sich nicht einmal verbiegen oder anstrengen muss, für den Rest des Lebens Unabhängigkeit und Freiheit verspricht, bricht bei ihm Panik aus: Was soll danach noch kommen? Unvermittelt nimmt Leo Reißaus und lässt sich durch Thailand treiben, was nicht nur unmittelbaren Einfluss auf sein Leben, sondern auch auf die Existenz all der Menschen hat, die ihm nahe stehen.

Hätte sich Moodysson im letzten Akt nicht für überzogene Melodramatik entschieden, die er dann wieder im Handstreich wegfegt, um Leo und Kate ein Happyend zu gönnen, „Mammut“ hätte das Zeug zu einem definitiven Film seiner Zeit, ein überzeugendes Statement wider das Hamsterrad. Aber dann gönnen sich die Habenden ein Glück auf dem Rücken derer, die nichts besitzen - und Moodysson zeigt das ohne Brechung. Das darf man ihm als Zynismus auslegen. Vielleicht ist es aber auch nur Resignation: So funktioniert die Welt nun mal - und Leo, der sich für ein Teil der Lösung hält, ist nicht einmal klar, dass Menschen wie er das wahre Problem sind. ts.