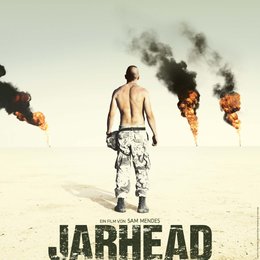

Jarhead: Kriegsfilm von Sam Mendes nach den Memoiren von Anthony Swofford über den Werdegang eines amerikanischen Marines.

Handlung und Hintergrund

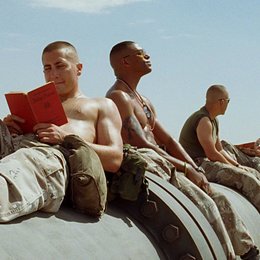

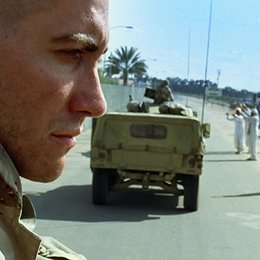

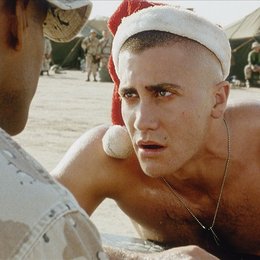

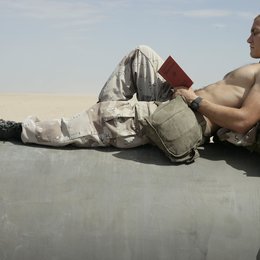

1989 meldet sich Anthony ‚Swoff‘ Swofford (Jake Gyllenhaal) wie zuvor schon sein Vater und Großvater zu den Marines. Mit seinen Kumpels Alan (Peter Sarsgaard) und Chris (Lucas Black) kämpft er sich durch die Grundausbildung und landet schließlich in der Einheit von Sergeant Sykes (Jamie Foxx) im Rahmen der Operation Desert Shield in Kuweit, wo es nach der Vertreibung irakischer Invasoren brennende Ölfelder zu bewachen gibt. Und wenig anderes.

Mehr vom meditativen Nichtstun im Irgendwo und den damit verbundenen Ausrastern als von Heldentaten im Schützengraben erzählt der ebenso erfolgreiche wie kontrovers diskutierte Golfkriegsfilm von „American Beauty„-Regisseur Sam Mendes.

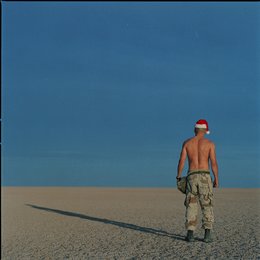

Swoff bewirbt sich 1989 beim Marine Corps - weil ihm nichts Besseres eingefallen ist. Nach der Grundausbildung zum Scharfschützen wird Swoffs Trupp in den Nahen Osten geschickt, wo er kuwaitische Ölfelder schützen soll. Dort müssen die frustrierten Marines erkennen, dass ihre Infanterie durch den Einsatz von Präzisions-Bomben weitgehend überflüssig gemacht worden ist.

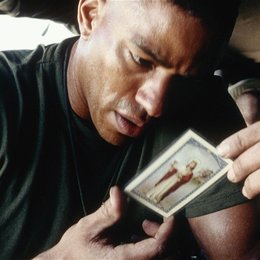

Scharfschütze „Swoff“ und sein Partner Troy ziehen in den Krieg. Zu Fuß. In einen Krieg, der in der Luft entschieden wird. Nach der menschenverachtenden Ausbildung landet das Paar in einem Wüstencamp. Dort heißt es Warten. Auf Post von zu Hause. Aufs nächste Essen. Auf Action. Und bis es soweit ist, hängen die Soldaten Fotografien ihrer untreuen Freundinnen an die „wall of shame“. Spielen Gasmasken-bewehrt unter dem Kommando des Kommisskopfs Sykes Football, veranstalten Skorpionkämpfe und masturbieren, bis der Einsatzbefehl kommt.

Darsteller und Crew

Regisseur

- Sam Mendes

Produzent

- Sam Mercer,

- Bobby Cohen,

- Douglas Wick,

- Lucy Fisher

Darsteller

- Jake Gyllenhaal,

- Peter Sarsgaard,

- Jamie Foxx,

- Chris Cooper,

- Laz Alonso,

- Brian Geraghty,

- Dennis Haysbert,

- Sam Rockwell,

- Lucas Black,

- Scott MacDonald,

- Tyler Sedustine,

- Jacob Vargas,

- Iván Fenyö,

- Jocko Sims,

- Brianne Davis,

- Evan Jones,

- Peter Gail,

- Kareem Grimes,

- Jamie Martz,

- Rini Bell

Drehbuch

- William Broyles jr.

Musik

- Thomas Newman

Kamera

- Roger Deakins

Schnitt

- Walter Murch

Casting

- Debra Zane