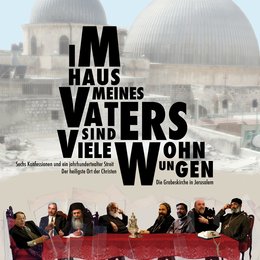

Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen: Dokumentarfilm über das absurde Treiben in der Grabeskirche in Jerusalem, wo sechs christliche Glaubensgemeinschaften um ihren Anteil kämpfen.

Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen

Streaming bei:

Alle Streamingangebote DVD/Blu-ray jetzt bei amazonHandlung und Hintergrund

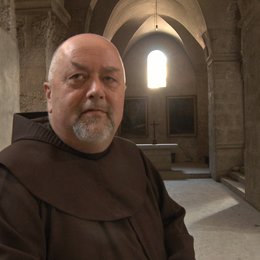

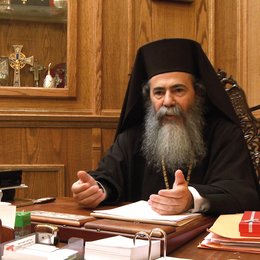

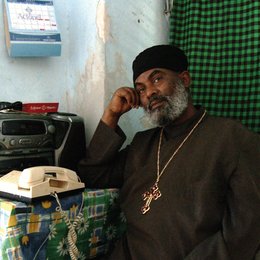

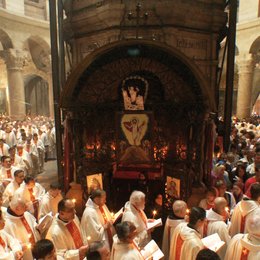

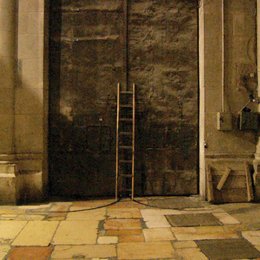

In der Jerusalemer Grabeskirche kämpfen sechs christliche Konfessionen um jeden Zentimeter Platz: Griechisch-orthodoxe, römisch-lateinische, syrische, armenische, äthiopische Abessiner und ägyptische Kopten streiten seit Jahrhunderten trickreich und erbittert um ihren Anteil an der Kirche, die anno 325 über Jesu Grab errichtet wurde. Der labile Frieden mündet schon mal in Handgreiflichkeiten, wenn sich die oft zeitgleich stattfindenden Prozessionen ins Gehege kommen.

In der Jerusalemer Grabeskirche kämpfen sechs christliche Konfessionen um jeden Zentimeter Platz: Griechisch-orthodoxe, römisch-lateinische, syrische, armenische, äthiopische Abessiner und ägyptische Kopten streiten seit Jahrhunderten trickreich und erbittert um ihren Anteil an der Kirche, die anno 325 über Jesu Grab errichtet wurde. Der labile Frieden mündet schon mal in Handgreiflichkeiten, wenn sich die oft zeitgleich stattfindenden Prozessionen ins Gehege kommen.

In der Jerusalemer Grabeskirche streiten seit Jahrhunderten sechs christliche Konfessionen um jeden Zentimeter Platz. Dokumentarfilm-Kameramann Hajo Schomerus hat das absurde Treiben amüsiert, aber respektvoll festgehalten.

Darsteller und Crew

Regisseur

- Hajo Schomerus

Produzent

- Marcelo Busse,

- Marcelo Busse,

- Markus Halberschmidt

Drehbuch

- Hajo Schomerus