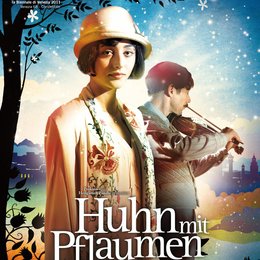

Poulet aux prunes: Anrührende Tragikomödie aus dem Teheran der 1950er Jahre nach der Graphic Novel von Marjane Satrapi.

Handlung und Hintergrund

Im Teheran des Jahres 1958 geht beim heftigen Streit zwischen dem begnadeten Geiger Nasser Ali und seiner Frau das wertvolle Instrument zu Bruch. Ein Moment, in dem auch seine Seele in tausend Stücke zerspringt. Er macht sich auf die Suche nach einem Ersatz, aber selbst die angeblich von Mozart stammende Stradivari kann ihn nicht trösten. Seine Violine bedeutet ihm das Leben, wenn er sie zum Klingen brachte, war er seiner großen und unerfüllten Liebe ganz nah, sie erfüllte sich in der Musik. Nun will er sterben und lässt die wichtigsten Ereignisse noch einmal Revue passieren.

Im Teheran des Jahres 1958 geht beim Streit zwischen dem Geiger Nasser Ali und seiner Frau das Instrument zu Bruch. Ein Moment, in dem auch seine Seele zerspringt. Er macht sich auf die Suche nach einem Ersatz, aber selbst die angeblich von Mozart stammende Stradivari kann ihn nicht trösten. Seine Violine bedeutet ihm das Leben, wenn er sie zum Klingen brachte, war er seiner unerfüllten Liebe ganz nah, sie erfüllte sich in der Musik. Nun will er sterben und lässt die wichtigsten Ereignisse noch einmal Revue passieren.

Im Jahr 1958 lässt ein Geiger in Teheran sein Leben Revue passieren, als sein geliebtes Instrument in die Brüche geht. Eine anrührende Tragikomödie mit Herz und Hirn nach der Graphic Novel von Marjane Satrapi.

Darsteller und Crew

Regisseur

- Marjane Satrapi,

- Vincent Paronnaud

Produzent

- Hengameh Panahi

Darsteller

- Mathieu Amalric,

- Edouard Baer,

- Maria de Medeiros,

- Golshifteh Farahani,

- Eric Caravaca,

- Chiara Mastroianni,

- Jamel Debbouze,

- Isabella Rossellini,

- Mathis Bour,

- Enna Balland,

- Didier Flamand,

- Serge Avedikian,

- Rona Hartner

Drehbuch

- Marjane Satrapi,

- Vincent Paronnaud

Musik

- Olivier Bernet

Kamera

- Christophe Beaucarne

Schnitt

- Stéphane Roche

Buchvorlage

- Marjane Satrapi