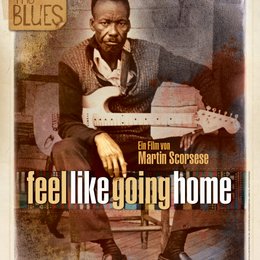

Feel Like Going Home: Martin Scorseses Liebeserklärung an den Mississippi Delta Blues und musikalische Entdeckungsreise zu dessen afrikanischen Wurzeln in Mali.

Feel Like Going Home

Handlung und Hintergrund

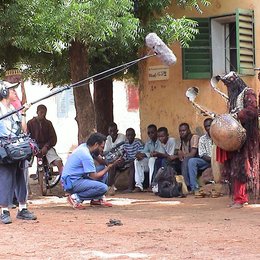

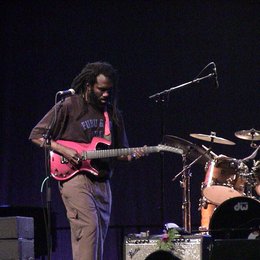

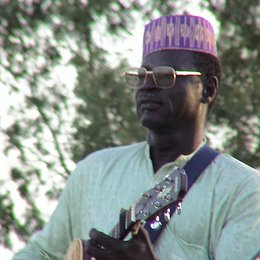

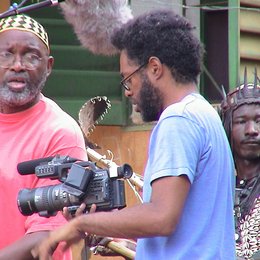

Dass der Blues mehr ist als ein netter Kneipensound für den weißen Mann, wird deutlich, wenn der New Yorker Regisseur Martin Scorsese den Wurzeln dieser Musik folgt. Begleitet vom praxisnahen Fachmann Corey Harris verschlägt es ihn erst an den Mississippi und dann bis nach Afrika, um unter anderem Leute wie Willie King und Otha Turner oder Ali Farka Toure und Toumani Diabate Sound, Geschichte und Anekdoten zu entlocken.

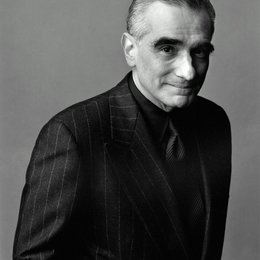

In seinem ganz persönlichen Teil der von ihm produzierten „The Blues“-Miniserie beleuchtet Martin Scorsese („Taxi Driver„, „Kap der Angst„) den Blues als alternative Geschichtsschreibung des Schwarzen Mannes und einziges Gut, das der Weiße dem Schwarzen nie stehlen konnte.

Regisseur Martin Scorsese liefert seine persönliche Hommage an den Delta Blues: Mit Musiker Corey Harres reist er durch Mississippi und nach Westafrika zu den Wurzeln des Blues. Der Film feiert die frühen Delta-Blues-Musiker anhand von Originalaufnahmen - von Willie King, Taj Mahal, Otha Turne und Ali Farka Toure - und seltenem Archivmaterial von Son House, Muddy Waters und John Lee Hooker.

Darsteller und Crew

Regisseur

- Martin Scorsese

Produzent

- Ulrich Felsberg,

- Peter Schwartzkopff,

- Paul G. Allen,

- Jody Patton,

- Sam Pollard

Darsteller

- Ali Farka Touré,

- Salif Keita,

- Corey Harris,

- Sam Carr,

- Willie King,

- Dick Waterman,

- Taj Mahal,

- Otha Turner,

- Habib Koité,

- Toumani Diabaté,

- Keb' Mo',

- John Lee Hooker,

- Son House,

- Muddy Waters,

- Leadbelly,

- Johnny Shines

Drehbuch

- Peter Guralnick

Kamera

- Arthur Jafa,

- Lisa Rinzler

Schnitt

- Sam Pollard,

- David Tedeschi