El Viento: Einfühlsames und bedächtiges Drama um die langsame Annäherung von Großvater und Enkelin.

Handlung und Hintergrund

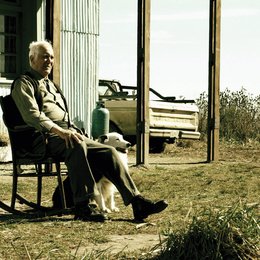

Als seine Tochter stirbt, macht sich der alte Schäfer Frank (Federico Luppi) von den weiten Wiesen Patagoniens auf in die Stadt, um seine als Ärztin arbeitende Enkelin zu informieren und gegebenenfalls den einen oder anderen dunklen Punkt in der Vergangenheit zu klären. Alina (Antonella Costa) schwankt gerade zwischen zwei Männern, dem Computerfachmann Diego (Esteban Meloni) und dem Arzt Dufour (Pablo Cedron). Einer der beiden könnte der Vater ihres ungeborenen Kindes sein.

Ein halbes Jahrhundert argentinischer Geschichte und die Spaltung zwischen Stadt- und Landbevölkerung spiegeln sich wieder in Eduardo Mignognas sensibel beobachtetem Familiendrama.

Die Ärztin Alina lernt ihren Großvater Frank erst kennen, als der aus seinem patagonischen Dorf erstmals nach Buenos Aires reist, um ihr vom Tod der Mutter zu berichten. Frank versucht eine Beziehung zu seiner Enkelin auf zu bauen, doch sie ist erst einmal misstrauisch. Ihr wurde nie die Wahrheit über ihren Vater gesagt, wer er gewesen ist. Der Großvater scheint es zu wissen.

Darsteller und Crew

Regisseur

- Eduardo Mignogna

Produzent

- Enrique Pavon Pereyra

Darsteller

- Federico Luppi,

- Antonella Costa,

- Pablo Cedrón,

- Esteban Meloni,

- Mariana Brisky,

- Ricardo Diaz Mourelle

Drehbuch

- Eduardo Mignogna,

- Graciela Maglie

Musik

- Juan Ponce de Leon

Kamera

- Marcelo Camorino

Schnitt

- Marcela Saénz